『ネットワード・インターナショナル・サービス(以下、Netword)』会長、『パシフィック異文化教育アカデミー(以下、PCA)』学院長「ハロルド・A・ドレイク」がメディア掲載、取材等で取り上げられた記事を紹介致します。

以下、掲載記事

終戦企画 連載4

『昨日の敵』が見た日本

星条旗新聞元記者ハル・ドレイクの証言

零戦は「米機のマネ?」に大反論

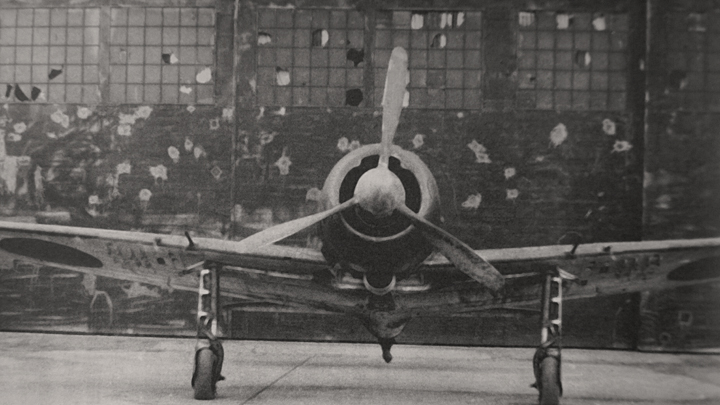

第二次大戦中、連合軍に脅威を与えた「ゼロファイター」(零戦)。

終戦の年、米本土を襲った風船爆弾。

彼は、終戦から30年以上がたった1976年、類を見ない二つの平兵器にまつわる”秘話”を追った。

構成/本誌 松浦一樹

世界最強の戦闘機誕生

米カリフォルニア州で生まれ育ったドレイク記者にとって、ハワード・ヒューズの名は、幼いころからなじみが深かった。「世界一の大富豪」と呼ばれた米国の実業家で、映画製作者、飛行家としても知られ、ハリウッドの大物女優たちと浮名を流したプレーボーイでもあった。日本でも昨年公開された映画「アビエイター」の主人公がヒューズ。映画にされてしまうほどの伝説的な男だった。カリフォルニア州には、ヒューズが経営する掘削機メーカー「ヒューズ・ツール社」があって、ドレイク記者の親類も勤めていた。それだけに、よく聞く名前だったのだ。ヒューズは1976年4月、死去したが、その直後に報じられたあるニュースが、ドレイク記者の目にとまった。「ゼロファイターはヒューズがつくった飛行機の盗作だった」と日本が誇った零戦の”名誉”を傷つける内容だった。

写真:零戦を設計した故・堀越二郎さん(三菱重工名航提供)

ドレイク記者は真偽を確かめようと、当時、日本大学で航空力学を教えていた零戦生みの親、堀越二郎さん(当時72歳、82年死去)に会いに行く。「そんなバカな」というのが堀越さんの答えだった。ヒューズは戦前の37年、自社(ヒューズ・エアクラフト社)製の飛行機H1を自ら操縦して、ロサンゼルスからニューアーク(ニュージャージー州)までを7時間28分で飛行し、米大陸横断の最速記憶を樹立していた。ヒューズの死が伝えられた後に報じられたところによると、日本は大陸横断が成功するや、H1の購入を申し入れたが、ヒューズが拒んだらしい。そこで、日本は極秘に機体を撮影し、太平洋戦争の初期に、連合軍のあらゆる戦闘機を打ち負かした、あの画期的な戦闘機「ゼロファイター」のひな型にしたというのだ。「ヒューズ氏がそんなことを言っていたのだとしたら、誠に非紳士的だし、失礼な話だ」と堀越さんは憤慨する。零戦の設計はあくまで純日本製、つまりは、堀越さんの手によるもの、というのだ。堀越さんは旧東京帝大で博士号を取得して、29年に卒業し、現在の三菱重工業に入社した。当時、航空機製造部門のある名古屋の工場では、欧米の技術者が設計や生産を担っていた。しかし、極秘で空母艦載機の開発を進めたい旧日本海軍の要求で、外国人が解雇されると、堀越さんたち、日本人技術者にお鉢が回ってきた。

物量作戦で敗れた日本

零戦の前身は、まだ複葉機が主力だった米英から「革命的」と見られていた単葉機一九六式艦上戦闘機」。これも堀越さんの設計だ。堀越さんは、その飛行速度や航続力をさらに向上させ、「零式艦上戦闘機」(零戦)が40年、正式に誕生した。しかし、旧海軍が新型機に求めた航続力、操縦のしやすさ、高速飛行の代償は大きかった。軽量化を実現するため、パイロットと燃料タンクを守る”鎧”、つまり機体の強度を犠牲にせざるを得なかったのだ。パイロットにとっては、それが命取りとなった。「米英と戦争になったと聞き、日本は”負け戦”に身を投じたんだと思いました」と堀越さんは語る。しかし、開戦時は、次々と連合軍機を撃ち落とす零戦を誇りに思った。ロッキードP38ライトニングなどが、よくその”餌食”となった。その後も、銃弾をはね返すシールドを取りつけ、機体を補強したいという堀越さんの願いは、かなえられることはなかった。零戦の性能が低下することを、旧海軍が嫌ったのだ。グラマンF4ワイルドキャットは、零戦に比べれば、のろまな戦闘機だったが、米軍パイロットの操作技術が欠点を補い、日本の最新鋭機を脅かす存在となっていた。堀越さんによれば、ガダルカナル島(42年)の戦況が、それを物語っていた。ミッドウェー海戦(同)で、日本は空母4隻を失い、無数の零戦機が撃ち落とされていた。

写真:第二次大戦中、連合軍を圧倒したゼロファイター(零戦)(Use with permission from the Stars and Stripes. ©Stars and Stripes.)

「あの戦争に勝てないことは、わかっていた…」堀越さんはそうとわかっていながら、公言することはなかった。特攻隊が”敗北主義者”を許さなかったからだ。米軍の長距離爆撃機B29は零戦にずたずたにされながらも、日本の工業地帯襲った。B29を阻止する力は零戦になく、結局は撃ち落とされ、零戦は激減していった。米国では日本の3倍の戦闘機が生産されるようになっていた。戦力と数で圧倒され、旧日本軍のパイロットたちは散っていった。三菱の工場も攻撃され、焼け落ちた。「その時点で、もう戦いは終わっていました。」(堀越さん)英スピットファイア5B機、米グラマンF6Fヘルキャットなど、堀越さんは零戦の同世代機の名を挙げ、その性能を賞賛する。しかし、ヒューズ機については、こき下ろし、零戦の”先祖”であったという説を強く否定する。H1の写真を見せると、堀越さんはあきれ顔で、こう言った。「見てみなさい。機体よりも、エンジンのほうが大きいじゃないか。こんな飛行機を設計しろと言われても、私にはできない」旧日本海軍の主力戦闘機として太平洋戦争が終わるまで活躍した零戦は、最高時速が365キロ航続距離3500キロを誇った。当時としては”世界最強”の戦闘機だった。終戦までに1万機余りが生産されたという。苦戦させられた米軍にとっては、憎き相手だったはずだが、実は零戦に対する”畏敬の念”が非常に強い。最強の兵器が前にたちはだかったからこそ、「敵」も戦力に磨きをかけて、反撃に出た。戦った者同士だからこそわかるそんな感慨が、ドレイク記者の記事の行間から、ひしひしと伝わってくる。零戦が「米国機の盗作」であるなどとは、ドレイク記者も信じていなかっただろう。堀越さんは戦後、日本唯一の国産旅客機「YS11」の開発に携わった。外国に学びつつも、「日本独自」にこだわる技術者だった。

女学生たちがつくった兵器

旧日本軍は第二次大戦末期、米本土に向けて、風船爆弾を放った。時限爆弾や焼夷弾をつるした直径10メートルの風船を、偏西風に乗せて、はるか太平洋の向こうに到達させようとしたのだ。風船爆弾は、福島県勿来《なこそ》、茨城県大津、千葉県一宮の3地点から計約9000個が発射され、10個に1個が米国やカナダに達したと見られるが、実際に見つかったのは、400個に満たない。ほとんどが不発に終わり、軍事的成果は何なかったのだ。ドレイク記者にとって、風船爆弾による”米本土攻撃”は、「笑止千万な作戦」だった。戦場を左右することなく「米国人は戦中、風船爆弾が飛来したことさえ知らなかった」からだ。しかし、1976年になって、旧日本軍に動員された若い女学生たちが風船爆弾を製造していたと知り、ドレイク記者は驚く。それは米国では、あまり知られていない話だった。

スアイ・カズコさんは、まだ17歳だった。ピクニックの食事を用意したり、留学にいそしんだり、こぼれる笑みを隠したり、戦中でなければ、彼女のしとやかな手は、そんな女性らしい営みのために使われただろう。しかし、時は44年だった。彼女が通っていた上野高等女学校(現・上野学園)は空襲の後、閉鎖され、”女性らしい営み”は、すべて否定されていた。彼女たちの任務は謎めいていた。和紙を、こんにゃくのりで張り合わせるという作業だった。こんにゃくは、すき焼きを美味にする食材だ。日劇や東劇など、大型劇場が作業場となった。彼女たちはもんぺ姿で働き、髪の毛はのりにつかないよう、いつもきつく縛っていた。カズコさんの家は作業場から30キロ離れていた。米軍の爆撃がおとなしい時は電車で通勤することもあったが、徒歩が多かった。夜明けに始まった作業が、日没に終わると、彼女は帰路を急いだ。家が焼けていないことを祈りながら。空襲警報が鳴れば、避難しなければならないし、家に帰っても安らぎはなかった。空襲で住宅街が丸焼けにされることも、珍しくはなかった。「それでも、私たちは何一つ不平を言いませんでした。お国のためだと思っていましたから」とカズコさんは話す。そんな女学生たちが製造していたものこそ、あの風船爆弾だったのだ。第二次大戦の末期、無人で、お粗末な飛行物体である風船爆弾は、米西海岸のほか、遠くはワイオミング、サウスダコタ、モンタナの各州やカナダなど、北米大陸のあちこちに落ちた。米国民はしかし、その存在さえ知らなかった。

爆発で牧師一家が犠牲に

米政府は本土が攻撃にさらされていることを察知しながら、パニックが広まるのを恐れて、情報を伏せたのだ。新聞社やラジオ局も、沈黙を守ることを政府に約束していた。着弾したいくつかは山火事を起こしたが、被害が広がることはなく、旧日本軍が期待した軍事成果はなかった。しかし、危険が全くなかったかというと、そうでもない。ワシントン州では45年3月、飛来した風船爆弾によって送電ケーブルが切断された結果、(長崎に投下された原爆のプルトニウムが抽出されることになる)核施設が3日間の操業停止に追い込まれた。日本は「原爆の製造を3日間だけ遅らせることに成功した」と言えるのかもしれない。同年5月5日には、米政府が恐れていた事態がついに起きた。オレゴン州の牧師一家が、森の中でピクニックを楽しんでいたところ、不発弾が爆発して、牧師の妻と子ども5人が即死したのだ。これは第二次対戦中、外国による攻撃で米国の一般人が犠牲になった唯一の例だ。米政府もこの件は、さすがに伏せておくことができなかった。こうして、米国民は風船爆弾の存在を知った。しかし、日本の”本土攻撃”を脅威に感じることはもうなかった。戦争の終わりが近づいていたからだ。カズコさんは終戦後も、米国に風船爆弾の犠牲者がいることを知らなかった。オレゴン州で母子6人が死亡したことを伝えると、カズコさんの目から涙があふれた。「かわいそうに。戦争は常に、弱者を傷つけるのですね」

写真:風船爆弾の発射施設が茨城県で見つかったことを1面トップで報じた星条旗新聞(1947年5月11日付)

終戦の年の、日本の端午の節句に当たる5月5日に風船爆弾の犠牲になったのは、アーチー・ミッチェル牧師の家族だった。オレゴン州には、「ミッチェル・モニュメント」と呼ばれる慰霊碑が立っているという。ドレイク記者は、風船爆弾を間に挟んで、一方にカズコさんのような女学生がいて、もう一方にミッチェル牧師の一家がいたことを、第二次大戦中の「悲劇」と見る。だからこそ、「日本のみなさんに、ぜひ読んでいただきたい物語」と強く推すのだろう。ドレイク記者に、「あなたにとって、日本の戦後とはどういう時代だったのか」と尋ねたことがある。すると「私は一記者として、見聞きしたことをニュースとして伝えてきただけ」と返ってきた。ぶっきらぼうではあるが、星条旗新聞に約40年間、掲載されてきたドレイク記者の記事には常に「戦後日本」への温かいまなざしがあった。戦争を知らない日本の”若造”である記者には、それが答えなのだろうと思える。

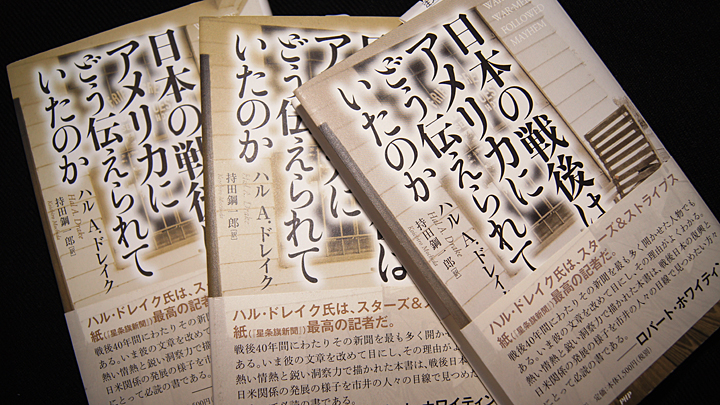

掲載記事:読売ウイークリー 第68巻 第36/37号 通巻3037号【読売新聞東京本社 2006.08.20/27】後日談:「読売ウイークリー連載記事の元になったハル・ドレイクさんの原稿が日本語翻訳されて出版されることになりました。」

『日本の戦後はアメリカにどう伝えられていたのか』(著)ハル A.ドレイク(翻訳)持田 鋼一郎(2008 PHP研究所)

ハル・ドレイク氏は、スターズ & ストライプス紙(『星条旗新聞』)最高の記者だ。

「戦後40年間にわたりその新聞を最も多く開かせた人物であり、いま彼の文章を改めて目にし、その理由がよくわかる。熱い情熱と鋭い洞察力で描かれた本書は、戦後日本の復興と日米関係の発展の様子を市井の人々の目線で見つめたい方々にとって必読の書である。」――ロバート・ホワイティング

「英国の詩人オーデンが言うように「歴史は敗者に嘆きの声をかけても、許してもくれないし、慰めてもくれない。」しかし敗者を理解することのできない勝者ほど社会を見誤るものはないだろう。格差の拡大する社会とは、敗者の理解することのできない勝者の理解する極めて危険な社会である。敗者にも礼をもって接する日本人の伝統は、いつの間にか消されたか、消えてしまったのだろうか。」(訳者あとがきより)