『ネットワード・インターナショナル・サービス(以下、Netword)』会長、『パシフィック異文化教育アカデミー(以下、PCA)』学院長「ハロルド・A・ドレイク」がメディア掲載、取材等で取り上げられた記事を紹介致します。

以下、掲載記事

終戦企画 連載1

『昨日の敵』が見た日本

星条旗新聞元記者ハル・ドレイクの証言

第二次大戦後の日本で40年にわたって、”戦争の残影”を追い続けた米国人ジャーナリストがいる。在日米軍向けに発行されている星条旗新聞の元記者、ハル・ドレイクさん(76)だ。ドレイクさんが報じた物語には、戦争の暗い記憶にさいなまれる日本人の姿があり、憎しみを超えて培われた日米の友情がある。それは、われわれには見えなかった。もうひとつの戦後ニッポンでもあるだろう。まずドレイクさんが語る自らの半生の物語に耳を傾けたい。

構成/本誌 松浦一樹

写真:40年間、日本の戦後を見つめてきたハル・ドレイクさんと夫人の和子さん(都内のホテルで、島崎哲也太撮影)

日本で最初に書いた記事は、韓国の戦争遺児に関するものでした。朝鮮戦争(1950〜53年)の後でしたからね。日本人とアメリカ人の間に生まれた子どもたちのために開設された大磯町(神奈川県)の「エリザベス・サンダース・ホーム」についての記事も駆け出しのころに手がけました。星条旗新聞は米国の南北戦争(1861〜65年)に創刊された米国の準機関紙。日本では終戦後、米国による占領統治の開始とともに発行されるようになった。ドレイクさんは、1956年から95年に引退するまでの40年間、日本のニュースや話題を書き続けた。日本とかかわるようになったのは、ほんの偶然が重なったにすぎない。もともとの出身は、米ロサンゼルス。日米開戦時は11歳のとき、母親の知人宅で「真珠湾奇襲」(現地時刻1941年12月7日)を知った。

駆け出しの1950年には「エリザベス・サンダース・ホーム」も取材した

写真:1955年10月に、神奈川県大磯町の「エリザベス・サンダース・ホーム」を訪問された昭和天皇・香淳皇后両陛下。ドレイクさんもそのころ、この施設を取材した(読売新聞 撮影)

あの日のことは、忘れられません。母親の上司宅にいました。前の晩、家族で夕食に招かれ、大人たちは子どもたちを寝かしつけると、夜通しトランプを楽しんでいました。朝、起きて表に出てみると、いとこが「戦争勃発だ!」と大声で叫んでいたのです。最初は何のことかよくわかりませんでしたが、いとこが「ジャップが真珠湾を爆撃したんだ」と教えてくれました。当時、日本について知っていたのは「サクラが咲く」といった程度のこと。日本が米国にどんな恨みを持っていたのか、わかるはずもなかったのですが、あの日を境に、私たちは太平洋と大西洋の向こう側に敵(日独)を持つことになったのです。翌日、学校でラジオを聴きました。ルーズベルト大統領が「12月7日は恥辱の日として記憶されるだろう」と演説した。あの有名な放送です。

軍用船から仰いだ富士山

終戦後の51年3月5日、新聞配達をしながら大学生活を送っていたとき、一通の令状を受け取った。この朝鮮戦争への召集によって、日本経由で戦地に赴いた。これが日本との初めてのコンタクトだった。初めて富士山を仰いだのは、米海軍の輸送船「サダオ・ムネモリ号」の甲板からでした。ムネモリ一等兵は第二次大戦中、イタリア戦線で勇敢に戦い、名誉勲章を贈られた日系人兵士。その栄えある名前を冠した軍用船で日本にやってきたのです。横浜から陸路、佐世保(長崎県)に向かい、そこからまた古い貨物船に乗って、韓国、釜山へ。さらに列車に乗り換え、戦場に向かいました。陸兵だった私たちは、砲弾を放ちながら朝鮮半島を北上し、38度線(後の非武装地帯)を越えて、北朝鮮に進軍しました。その間、敵の砲弾を3発食らいましたよ。長い戦争でしたから、5日間の中休みを与えられ、日本に遊びに行くことを許されました。横浜・本牧で仲間とビールを飲みながら、どんちゃん騒いだものです。従軍は1年ほどでしたが、軍務を全うし、釜山からまた軍用船に乗って帰還しました。

朝鮮戦争から帰還したドレイクさんは、地元タブロイド紙「ロサンゼルス・ミラー」で働き始めた。幼いころから「文章を書くことだけは得意だった」が、ミラー紙では”走り使い”ばかりだった。新天地を求めたドレイクさんは56年、星条旗新聞記者として東京に赴任した。戦争に行って帰ってきた大人なのに、ミラー紙では、ただのコピーボーイ(走り使い)。そこでジャーナリストになれるとは、思っていませんでしたよ。ある晩、くさくさして、ビールを飲んでいたら、星条旗新聞の求人広告が目に入りました。記者を募集していたのです。投げやりな気持ちで応募したのですが、すぐに採用されて、気が付いたらもう(星条旗新聞社のある)東京・青山霊園前に着いていました。まだ、26歳でした。

26歳のとき、記者として新天地を求めた先が日本だった

写真:赴任当時のドレイクさん(1956年撮影)

到着して、すぐに都内を歩いてみたときに、ある場面が妙に印象に残りました。外堀通りの辺りでしたか、学生たちが長い列をつくっていた。ジャン・ギャバン(仏俳優)の新作映画を見たくて、順番を待っていたのです。日本人の洋画好きには、驚かされました。私は米軍基地の外に住むことになりましたが、基地の中は酒が格安だったので、時々寄っていました。駐留米軍には当時まだ、占領軍メンタリティーというのか、どこか日本人を見下しているようなところがありました。ある時、バスに乗っていたら、まだ10代の米国人少女が日本人運転手を「ボーイさん!」と呼びつけていたので、蹴り飛ばしてやろうかと思いましたよ。今も、ごくたまにですが、そんな場面に出くわすことがあります。

安保闘争を追った60年代

60年代に入ると、安保闘争のデモを取材することが多くなりました。東京・青山辺りでしたか、デモが車をひっくり返したり、火をつけたりする。そこに機動隊がやってきて、危うく巻き込まれそうになったものです。警察は学生たちを引きずり回し、荒っぽく振る舞っていましたが、よく訓練されていた。まるで、軍隊のようでしたね。65年後計5回、ベトナム戦争報道にも加わりました。70年に戦地取材に出かけた折には、ベトコン(南ベトナム解放民族戦線)に撃ち殺されそうになったこともあります。日本人の妻、和子さんとは、米軍がベトナムから完全撤退した73年に出会った。ベトナムからの最後の帰還兵が横田に到着するというので、取材することにしていました。時間に余裕があったので、バーに立ち寄ったら、とある女性が学校の仲間とそこにいました。ここにいる和子です。離婚経験があったので、二度と結婚はするまいと思っていましたが、和子とは「また会いたい」と思った。それからデートを重ね、74年に結婚したのです。日本滞在中、米国に帰ろうかと悩んだことがありました。しかし、帰国したところで仕事のあてはないし、日本で結構な生活をさせてもらっていた。妻の支えなければならない、という思いもありましたしね。結局、そうこうしているうちに、長い年月が過ぎてしまいました。戦後、かつて「敵国」同士から友好国へと移り変わった日米。ドレイクさんが記者として、はざまに見たものは何だったのか、次回からさらに詳しく紹介する。

写真:今も在日米軍向けに発行されている星条旗新聞

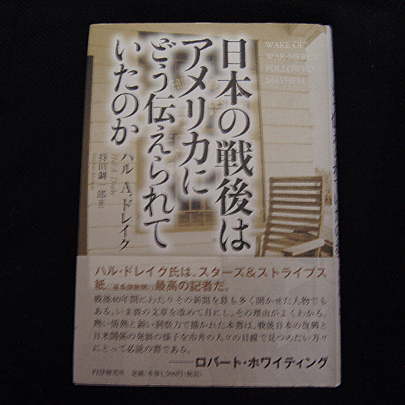

後日談:「読売ウイークリー連載記事の元になったハル・ドレイクさんの原稿が日本語翻訳されて出版されることになりました。」

『日本の戦後はアメリカにどう伝えられていたのか』(著)ハル A.ドレイク(翻訳)持田 鋼一郎(2008 PHP研究所)

ハル・ドレイク氏は、スターズ & ストライプス紙(『星条旗新聞』)最高の記者だ。

「戦後40年間にわたりその新聞を最も多く開かせた人物であり、いま彼の文章を改めて目にし、その理由がよくわかる。熱い情熱と鋭い洞察力で描かれた本書は、戦後日本の復興と日米関係の発展の様子を市井の人々の目線で見つめたい方々にとって必読の書である。」――ロバート・ホワイティング

「英国の詩人オーデンが言うように「歴史は敗者に嘆きの声をかけても、許してもくれないし、慰めてもくれない。」しかし敗者を理解することのできない勝者ほど社会を見誤るものはないだろう。格差の拡大する社会とは、敗者の理解することのできない勝者の理解する極めて危険な社会である。敗者にも礼をもって接する日本人の伝統は、いつの間にか消されたか、消えてしまったのだろうか。」(訳者あとがきより)